|

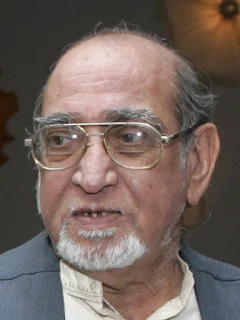

Asghar Ali Engineer

Seorang reformis-penulis

dan aktivis sosial India

Dikenal secara internasional karena

karyanya tentang teologi pembebasan dalam Islam |

Barangkali dua hal ini agak jauh korelasinya: Rasulullah dan kapitalisme. Tapi, siapa pun yang menghayati sepak terjang kehidupan Nabi Muhammad Saw., akan berkesimpulan: kelahiran dan keberadaannya adalah suatu momen revolusioner, dan kelak, memiliki dampak serius bagi sistem ekonomi masyarakat jahiliah tempat ia hidup.

Bahkan, bukan saja bagi sistem

sosial ekonomi, tapi seluruh sistem kehidupan manusia. Hingga kini.

Ya, hidup Rasulullah adalah

antitesa dari kapitalisme. Ide yang belakangan mensegregasi dan memarginalisasi

umat manusia ke dalam kelas-kelas subordinat.

Narasi hidup Rasulullah bukan

sekadar kisah. Kisah hidup Rasulullah adalah narasi pertentangan. Sejak kecil

ia sudah mendapat gelar As Siddiq, suatu kualitas kemanusiaan yang sulit

didudukkan di dalam ide kapitalisme. Kejujuran, anak kandung keadilan, mustahil

menemukan momentumnya ketika kapitalisme menganut sistem yang bertentangan

dengannya.

Kisahnya tentang batu Hajar Aswad

menceritakan kepercayaan (al Amin) adalah modal utama bagi keberlangsungan

interaktif masyarakat. Integrasi masyarakat hanya mungkin jika pertama-tama

setiap kelompok saling percaya.

Di kisah itu, Muhammad muda menjadi penengah bagi suku-suku Quraisy yang saling bertentangan. Dengan mediasi selembar kain, dia dipercaya dan mengajukan cara agar semua pemuka suku punya kesempatan yang sama untuk bertindak sama ketika memindahkan batu Hajar Aswad. Cara yang langka, sekaligus cerdas.

Di kisah itu, Muhammad muda menjadi penengah bagi suku-suku Quraisy yang saling bertentangan. Dengan mediasi selembar kain, dia dipercaya dan mengajukan cara agar semua pemuka suku punya kesempatan yang sama untuk bertindak sama ketika memindahkan batu Hajar Aswad. Cara yang langka, sekaligus cerdas.

Bukan saja kepercayaan, tapi juga

egaliter. Di peristiwa itu, Rasulullah menempatkan semua suku memiliki

kesempatan dan kedudukan yang sederajat. Di hadapan Ka’bah, semua orang sama.

Tiada kelas lebih dominan atas kelas lainnya.

Kapitalisme merupakan fenomena khas masyarakat Eropa,

fenomena yang datang belakangan jauh setelah masa hidup Rasullullah, tapi model

sosial yang sama juga dialami masyarakat Arab saat itu. Selalu ada relasi

kuasa antara seorang bangsawan dan

budak, hamba sahaya dan seorang tuan tanah, juga laki-laki dan perempuan.

Tanah Arab di masa Rasulullah hidup

adalah tanah yang terbuka, namun juga asing. Makkah adalah pusat sekaligus

tempat yang jauh dari horizon orang-orang. Berbeda dari jazirah kawasan “bulan

sabit subur”: Mesopotamia, Syiria dan Palestina, Makkah dipenuhi sahara tandus

dan gersang. Makkah hanyalah koordinat yang menjadi kawasan singgah saling

silang, pertemuan dan kepergian masyarakat Arab.

Bertani adalah pekerjaan yang

musykil tinimbang berdagang. Makkah dengan karakter tanah berupa sahara membentuk struktur kehidupan sosial yang

adaptatif dengan perdagangan. Pertemuan antara kabilah-kabilah, singkatnya,

mengubah Makkah menjadi kota dagang.

Otomatis Makkah di dalam tradisi

sejarah masayarakat Arab tidak saja didudukkan sebagai kota keagamaan, tapi

juga menjadi kawasan yang lambat laun menjadi pasar. Aktivitas yang seketika

memformat lahirnya rulling class berupa pedagang-pedagang Arab.

Dengan kata lain, kota yang di

dalamnya berdiri Ka’bah, tidak saja ramai sebagai pusat ziarah, orang-orang

datang ke sana juga punya satu tujuan: melipatgandakan keuntungan.

Sementara itu, kabilah-kabilah,

suku-suku, diikat dengan ikatan yang dalam istilah sosiolog bernama Ibn Khaldun sebagai

asyabiah: suatu perasaan intim antara anggota suku melalui ikatan darah. Di

bawah kepemimpinan yang disebut “syekh-syekh”, ikatan asyabiah menjelma menjadi

dua tipe: masyarakat nomadik (badawah) dan masyarakat menetap (hadarah). Dua

tipologi yang ditandai Khaldun sebagai masyarakat gurun dan masyarakat perkotaan.

Makkah dengan begitu juga kota yang

mendudukkan bangsawan sebagai kelas elit masyarakat menetap. Pelan-pelan dengan

siklus yang panjang, itu diawali ketika masyarakat nomadik sudah memulai hidup

menetap dan memiliki kebiasaan baru dengan mempertahankan otoritas

kepemimpinannya kepada tokoh-tokoh tertentu sebagai pimpinannya di sekitar

Makkah. Kota yang kelak dituliskan Ibn Khaldun dipenuhi orang-orang yang mencari kesenangan, dan

kemewahan hidup lantaran meninggalkan laku hidup pengembaranya.

Itu artinya, Makkah, secara ekonomi

adalah kota yang hidup. Perniagaan adalah cara kota Makkah bertahan dari

minimnya sumber daya yang bisa dikelolanya.

Secara politik, otoritas dan

wewenang ada di tangan para pemuka-pemuka kabilah yang mampu mengintergrasikan suku-suku

sebelumnya, dan tentu para pesohor yang lahir dari sistem ekonominya sendiri:

para pedagang.

Di tengah-tengah itulah Rasulullah

tumbuh sehari-hari. Situasi yang identik dengan dekadensi moral, carut marut

budaya dan saling rebut kuasa politik. Tapi secara kontradiktif, di tengah

masyarakat dekaden itu, seorang nabi bakal diutus.

Sampai akhirnya wahyu kenabian yang

datang kepadanya adalah tanda yang khas. Tiada nabi sebelumnya yang diutus dari

bangsa di luar bangsa Arab. Kenabiannya dengan sendirinya adalah pemutusan mata

rantai tradisi. Suatu momen yang disebut Asgar Ali Engginer, seorang ilmuwan

sosial India, sebagai momen yang revolusioner.

Itulah sebabnya, kedatangannya

bukanlah diperuntukkan bagi kawasan yang terbatas. Wahyu yang diembannya bukan

untuk bangsa tertentu seperti nabi-nabi sebelumnya, dia datang bukan untuk

kelas tertentu, atau golongan tertentu, melainkan untuk seluruh umat manusia.

Tapi, dia dikucilkan. Agama baru

yang diperkenalkannya mengalami banyak hambatan. Terutama dari pemuka suku

Quraisy, secara sosial politik, Rasulullah mengajarkan nilai yang sulit diterima

tradisi. Dia mengajarkan persamaan hak manusia di hadapan Tuhan.

Dengan kata lain, struktur feodal masyarakat Arab-Makkah saat itu terancam karena ide egalitarianisme yang diperkenalkan Rasulullah.

Dengan kata lain, struktur feodal masyarakat Arab-Makkah saat itu terancam karena ide egalitarianisme yang diperkenalkan Rasulullah.

Tiada tuhan selain Allah. Kalimat

ini meruyak tatanan, menimbang ulang kebiasaan-kebiasaan. Mengganti alam

berpikir masyarakat Arab-Makkah dengan paradigma yang jauh lebih canggih.

“Tiada tuhan” memiliki dampak serius dengan mengubah interaksi masyarakat di

bidang ekonomi: tiada lagi patung-patung yang harus disembah, yang berarti

tidak ada lagi patung-patung yang diperjualbelikan oleh pedagang-pedagang untuk

disembah di rumah-rumah.

Di peristiwa itu bersama sepupunya,

Ali As, Nabi Muhammad Saw. sering terlihat menyisir Ka’bah dengan membersihkan patung-patung

yang dipajang di atasnya. Tuhan bukanlah apa yang mampu direpresentasikan dari

patung-patung tanah yang dipajang dan disembah. Dia tidak menyerupai mahluk dan

bukan mahluk. Tuhan bukan eksistensi yang ada akibat transaksi jual beli.

Itulah sebabnya, makna “la ilah” adalah hal paling pertama yang diwartakan

Rasulullah.

Dengan kata lain, kalimat tauhid

itu tidak sekadar mengubah alam berpikir masyarakat Arab-Makkah tentang Tuhan,

melainkan juga jauh merembesi dan mengubah total alam tradisi masyarakat

Arab-Makkah di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Secara sosial dia memutus

tradisi perbudakan, secara ekonomi dia menghentikan tuhan-tuhan transaksional,

dan secara politik dia mengubah hubungan tuan dan budak.

Beberapa waktu lalu umat Islam baru

saja memperingati kelahirannya. Itu sekaligus cara kita mengindentifikasi diri

sebagai umat yang mengakui bahwa kelahirannya tidak sekadar peristiwa biologis

semata, melainkan juga sebagai peristiwa ideologis.

Lahirnya Rasulullah sebagai manusia menandai bahwa kelak ia akan menjadi sosok hidup yang menyejarah dan memiliki konsekuensi sejarah. Kelahirannya, menjadi momen pertama suatu risalah bakal menjadi rahmat, hikmah, gagasan, dan semangat, betapa kehidupannya diperuntukkan untuk masyarakat yang berperadaban.

Lahirnya Rasulullah sebagai manusia menandai bahwa kelak ia akan menjadi sosok hidup yang menyejarah dan memiliki konsekuensi sejarah. Kelahirannya, menjadi momen pertama suatu risalah bakal menjadi rahmat, hikmah, gagasan, dan semangat, betapa kehidupannya diperuntukkan untuk masyarakat yang berperadaban.

Sejarah Nabi Muhammad Saw. tidak seperti

sejarah manusia lainnya. Sejarahnya sejarah revolusioner. Begitu juga

kelahirannya bukan peristiwa biasa. Itulah sebabnya, mengapa kelahirannya mesti

disambut seperti kelahiran anak-anak bayi manusia. Ia membawa kabar gembira.

Tapi, kabar yang ia bawa kelak mesti didudukkan sebagai gagasan dan semangat ketimbang sekadar tradisi. Suatu kisah hidup berupa antitesis terhadap seluruh tradisi global yang hari ini menjerat umat manusia.

Tapi, kabar yang ia bawa kelak mesti didudukkan sebagai gagasan dan semangat ketimbang sekadar tradisi. Suatu kisah hidup berupa antitesis terhadap seluruh tradisi global yang hari ini menjerat umat manusia.

Salam sejahtera atasmu ya

Rasulullah.