|

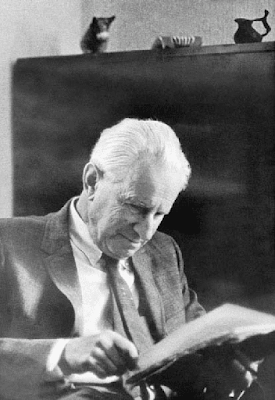

Herbert Marcuse

Salah satu pendiri Mazhab

Frankfurt

Dikenal melalui bukunya ”One

Dimensional Man”

|

PERTAMA, kritik hak milik ekonomi politik Marx yang mengalami pergeseran dari motif kelas menjadi motif psikologi. Pendasaran segregasi kelas yang menjadi acuan marxisme dalam menelusuri motifmotif penguasaan, di tangan pemikirMazhab Frankfurt malah mengalami penurunan ketajaman dalam menganalisis keadaan objektif masyarakat. Apabila Marx melihat asalusul penindasan secara objektif ditemukan dalam pembagian kelas masyarakat, di mana penguasaan alat produksi oleh kaum borjuasi menjadi sumber penghisapan, melalui cara pandang Mazhab Frankfurt malah dikembalikan kepada unsurunsur subjektif berupa dorongandorongan intrinsik manusia. Akibatnya, kritik Marx yang semula ditujukan kepada analisaanalisa idealistik, justru di tangan Mazhab Frankfurt terjadi repetisi atas apa yang telah Marx kritik sebelumnya.

Kedua,

dalam kajian Mazhab frankfurt, pendasaran marxisme terhadap kelas buruh

tak lagi mendapatkan tekanan seperti yang diharapkan Marx. Telah diketahui

sebelumnya, pendakuan Marx bahwa setiap kelas bertindak atas dasar

kepentingannya, dan kepentingannya ditentukan oleh situasi objektifnya,

menjadi semacam pintu masuk untuk memahami pertentangan kelas yang

terjadi di dalam masyarakat kapitalis. Melalui cara ini berdasarkan kepentingan

objektif yang ditentukan oleh kedudukan kelas, menuntut suatu sikap mawas diri

demi menjaga eksistensi masingmasing kelas. Karena sikap inilah terjadi

pertentangan kelas yang menjadi inti dari gerak masyarakat. Sebab itulah

seperti yang ditekankan di dalam Manisfesto Komunis perlunya

kesadaran kelas untuk mempertahankan kepentingan kelas buruh yang banyak

mengalami tekanan dari kelas di atasnya. Sikap konservatif kelas borjuis

yang merupakan konsekuensi dari kedudukan objektifnya di masyarakat, mau tak

mau harus berhadapan langsung dengan kelas pekerja yang memiliki semangat progresif

dan revoulusioner akibat dari kepentingan kelas yang bertahan di antara

keduanya.

Sementara

itu, akibat pembacaan yang meluas, serta beragam teoritisi yang terlibat di

dalamnya, Mazhab Frankfurt sulit mendefenitifkan keberpihakannya

kepada kelas pekerja seperti dalam pemikiran Marx. Perhatianya yang meluas

terhadap musik, budaya, media massa, mode, dan sebagainya yang dinyatakan

sebagai industri budaya, mengakibatkan sulitnya mempertahankan pembacaan

sekaligus kritik ekopol marxian yang menjadi cara pandang

utama dalam tradisi marxis. Akibat lunturnya kepercayaan Mazhab Frankfurt

kepada kelas pekerja, di saat yang bersamaan bergerak memasuki segmentasi

kelaskelas yang lain semisal kaum radikal terdidik di kampuskampus sebagai agen

perubahan.

Ketiga,

penyematan label revisionisme yang diberikan pemikir marxis ortodoks,

membuat Mazhab Frankurt sulit mendapatkan simpati dari gerakan kiri yang

masih percaya terhadap metode pembacaan ekopol Marx. Walaupun

dikatakan oleh para tokohnya bahwa usaha yang dikerjakan Mazhab Frankfurt

merupakan bagian dari usaha krirtik yang pernah dilakukan Marx terhadap

kapitalisme, tetap saja di luar pandangan mereka, mazhab Frankurt dinyatakan

sebagai suatu aliran yang keluar dari tradisi pemikiran marxis.

Di

sini, perlu dijelaskan sepintas mengenai tiga tradisi atau pendekatan

seputar metode pembacaan terhadap Das Capital Marx yang sampai

hari ini masih berlangsung, yang dikemukakan oleh Harry Cleaver. Pertama,

tradisi ekonomi politik. Pendekatan tradisi ini mesti dipahami pada

konteks International II berlangsung (1889-1916). Problemnya berkisar

pada persoalan determinasi ekonomi dan teks acuannya, tentu saja, adalah Contribution

to a Critique of Political Economy, di mana Marx berbicara tentang relasi

ekonomi sebagai basis masyarakat yang darinya muncul bangunan suprastruktur

yang bersifat legal politis. Dalam konteks ini terjadi perdebatan antara

Edduart Bernstein dengan Rosa Luxemburg tentang apakah krisis ekonomi yang akan

menumbangkan kapitalisme itu niscaya atau tidak. Melalui bukunya Evolutionary

Socialism, Bernstein mengajukan pendapat bahwa krisis itu tidak niscaya

menghancurkan kapitalisme, krisis itu hanya akan memperlambat akumulasi kapital

sementara kaum kapitalis akan dapat mengkonsolidasikan diri menghindari krisis

ini. Maka itu bagi Bernstein perjuangan yang mesti dilancarkan melawan kaum

kapitalis adalah perjuangan ekonomi seraya menggabungkan diri ke dalam

parlemen.

Hasil

pembacaan Bernstein atas Kapital ini segera dilawan oleh Rosa

Luxemburg dalam Reformasi atau Revolusi (1900) dan Akumulasi

Kapital (1913). Luxemburg menyatakan bahwa krisis kapitalisme tak

terhindarkan justru, berkebalikan dengan Bernstein, karena akumulasi kapital

akan memuncak dalam konflik antar negara. Berdasarkan pengertian ini, Luxemburg

memberikan solusi yang berbeda, yakni persiapan revolusi dan penolakan atas

sekedar reformasi. Keduanya mewakili posisi dasar pembacaan ekonomi politik

atas Das Capital yang akan membayangi para penafsir

selanjutnya. Penekanan Bernstein pada reformasi gradual melalui jalur

intra-parlementer (dan karenanya lebih dekat dengan tendensi sosial-demokrat)

akan diteruskan oleh Karl Kautsky, Rudolf Hilderling, Otto Bauer, Fritz

Sternberg, sementara ketidakpercayaan Luxemburg pada perjuangan ekonomi-parlementer

dan penekanannya pada revolusi atau jalur ekstra-parlementer akan diteruskan

oleh Lenin, Anton Pannekoek dan Paul Mattick.

Sementara

di luar konteks internasional kedua, terutama disekitar tahun 1940/50an,

berkembang tipe pemikiran yang berusaha mensintesakan kritik ekopol Marx dengan

teoriteori yang diajukan Keynes. Tradisi pemikiran ini berkembang di dunia

Anglo-Amerika, yakni neo-marxis keynesian. Tokoh-tokohnya adalah Michael

Kalecki, Joan Robinson, Paul Sweezy dan Paul Baran. Menurut tradisi ini,

pendekatan ekopol Marx yang tertuang dalam Das Capital memiliki

beberapa kekurangan terhadap situasi perkembangan kapitalisme. Sebab itulah,

mereka berusaha mengkombain dengan memasukkan pembacaan Keynesian terhadap

analisis ekopol marxis. Model pembacaan yang demikian

akhirnya menjauhkan tradisi ini dengan sendirinya dari kritik Marx yang

bersandar pada suatu analisis yang hanya mencomot beberapa analisis Marx.

Dalam perkembangannya, tradisi inilah yang menginisiasi lahirnya gerakan kiri

baru (new left movement) Eropa di sekira tahun 6oan.

Yang kedua adalah

tradisi filsafat. Cleavert membaginya menjadi dua, yakni tradisi yang

dikembangkan oleh Louis Althusser bersama muridmuridnya (Balibar hingga

Badiou) dan yang kedua adalah revisionisme yang menjadi bagian di dalamnya

yakni, Marxisme Barat (Western Marxism): György Lukács, Antonio

Gramsci, Karl Korsch—semuanya menekankan pengaruh Hegel

dalam Marx, Marxis Neo-Kantian: Galvano, Delavolpe dan Lucio Colletti,

Marxis-Hegelianisme: Alexandre Kojéve dan Jean Hyppolite, Marxis-eksistensialisme: JeanPaul

Sartre, Simone de Beauvoir dan Maurice Merleau-Ponty. Marxisme

fenomenologis: Tran Duc Thao dan Karel Kosik, Teori Kritis Mazhab Frankfurt:

Herbert Marcuse, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin dan Jürgen

Habermas.

Oleh

Cleaver, pembagian kubu ortodoks dan revisionis ini dijelaskan melalui dua

tendensi yang berbeda: sementara Althusser mencoba menghidupkan kembali doktrin

diamat (dialectical materialism) melalui pembacaan atas Kapital,

Mazhab Frankfurt dan tendensi Marxisme Barat justru mengutamakan peran

kebudayaan dalam analisis Marxis. Diamat versus kulturalisme—pertentangan

inilah yang menerangkan dasar perbedaan posisi antara Marxis ortodoks dan

Marxis revisionis.

Tendensi

kulturalisme yang banyak dikembangkan Mazhab Frankfurt disebutkan Cleavert

akibat ketokohan Friedrich Polloch. Melalui bukunya Automation,

Pollock memperlihatkan adanya kecenderungan akumulasi kapital oleh kapitalisme

negara dan negara otoritarian yang menyebabkan perluasan penghisapan

kapitalisme di seluruh sendisendi kehidupan masyarakat. Pendektannya yang

memperlihatkan perluasan penghisapan kapitalisme dari pabrikpabrik menuju

masyarakat yang lebih luas, mengakibatkan adanya indikasi suatu pembacaan

masyarakat yang lebih luas dari hanya sekedar penjelasan ekopol marxis. Menurut

Cleavert dari sinilah bermula adanya pembacaan kultural yang menjadi pembacaan

dominan atas masyarakat di dalam tradisi pemikiran Mazhab Frankfurt.

Tradisi

yang ketiga adalah pendekatan politis seperti yang ditokohkan Lenin.

Tradisi ini berputar dalam problem perlunya pendekatan secara strategis dan

taktis untuk mewadahi perjuangan kaum proletariat. Seperti yang

dituliskannya dalamWhat Is to be Done?, Lenin menganjurkan betapa

pentingnya membangun partai payung dengan kemampuan disiplin yang tinggi untuk

melakukan perjuangan. Partai garis depan ini, disebutkan Lenin adalah partai

yang bertujuan merangkum seluruh gerakangerakan buruh di dunia. Hanya lewat

cara inilah Lenin berkeyakinan revolusi dapat dimungkinkan.

Keempat,

peralihan penekanan kritik yang diajukan Jurgen Habermas melalui rasionalitas

komunikatifnya, memberikan efek yang berbeda dari intuisi marxisme yang semula

bersifat radikal dan revolusioner. Pendekatan komunkatif yang diajukan Habermas

sebagai jalan keluar persitengangan antara marxisme dan kapitalisme, malah

menjadi suatu pendekatan yang mengabaikan unsurunsur di luar dari komunikasi

itu sendiri. Pengandaian Habermas bahwa di dalam tindakan komunikasi dengan

sendirinya akan menetralkan suatu posisi dan kepentingan, justru tidak bekerja

seperti yang diharapkannya di dalam level praktik. Komunikasi yang disebutnya

sebagai tindakan praktis, malah justru menguatkan posisi dari awal bagaimana

kepentingan kelas borjuis bekerja untuk mendominasi kelas proletariat.

Wacanawacana yang dikembangkan kelas borjuis melalui tindakan komunikasi justru

kembali melanggengkan kepentingan melalui subordinasi pengetahuan yang

dimilikinya.

Kelima, Cakupan

dan rentang penelitian yang luas dari orang-orang yang terlibat dalam Mazhab

Frankfurt dinilai sebagai perkembangan yang inkonsisten dengan rancangan awal

proyek mereka, dan inkonsistensi ini dianggap sebagai kelemahan paling mendasar

dari Teori Kritis. Para pendukung Cultural Studies menuduh bahwa terdapat

indikasi kesukaan Mazhab Frankfurt pada “budaya tinggi”, walau gagasan Mazhab

Frankfurt juga menjadi inspirasi dan dipraktekkan oleh para environmentalis dan

teoretisi teknologi dan alam seperti SF Schumacher.